新百姓大學

「つくる喜び」を解き放つ、新たな学びの仕組みを

なぜ人は生まれてきたのか?

この問いに、わたしたちは、「つくる」を楽しむため、と応えます。

世界中を旅して、いろんな宗教、文化、風土で暮らす人々と出会ってきました。

旅のなか、どこにいっても変わらないことが一つだけありました。

それは「つくる」に熱中する人の、楽しそうな横顔。

料理をつくる、椅子をつくる。

音楽をつくる、祭りをつくる。

たとえどんなに些細でも、「つくる」を大切にする人は幸せそうでした。

だから、わたしたちは「なぜ人は生まれてきたのか?」という問いに、

「つくる」を思いっきり楽しむため、と応えたいのです。

「つくる」には、いろんな段階があります。

料理や椅子のように、形あるものを造形する段階。

「どんな絵を描こうか」と、形ないものを想像する段階。

満月を見て「不吉だ」と考えたり「恵みだ」と考えたり、出来事の意味をつくりだす段階。

「つくる」にいろんな段階があると知ると、どんなときでも「つくる」を楽しめるようになります。

「そんなこと言ったって、つくるって簡単じゃないよ。」

その気持ちも、よくわかります。

わたしたちだって、思い通りにつくれたことはありません。

慎重に造った椅子はガタガタ。

丁寧に縫った服はペラペラ。

あ〜ほんとうに、イヤになる。

けど、それがいい。そう思いませんか?

もし簡単に欲しいものが手に入るなら、

「つくる喜び」は生まれるでしょうか。

簡単にはできない。何度やっても失敗する。

「つくる」って、ほんとうに難しい。

でも、だからこそ、「つくる」って面白い。

近代以降、世界を「機械のようなもの」とする見方が広がりました。

世界が機械であれば、正しく操作すれば望む結果が得られるはず。

そんな見方でつくられた社会では、不正確だったり、効率が悪い部品は

「役立たず」や「落ちこぼれ」とされます。

だからこれまでの学校教育は、人間が社会という巨大な機械のなかで

正確に、効率よく働けるよう、訓練することに躍起でした。

その結果、経済は発展し、社会は巨大で安定したものとなりました。

しかし、その一方で、人間はどうなったでしょうか?

自分が食べるもの、着るもの、住む家を、自分の手でつくることができなくなった。

生きるのに欠かせない飲み水すら、お金で買うしかない。

だから社会システムに、ますます依存するしかない。

いまやわたしたちは、人類が当たり前のようにもっていた

「つくる知恵」「つくる喜び」を、手放しつつあるのではないでしょうか。

「機械のような世界」で崇拝された価値基準が、「お金が一番大事」とする資本主義です。

その見方で結果だけを重視していると、「つくる喜び」は失われます。

どんなに大切な営みでも、「お金」にならなければ「失敗」になるし、

経済的な価値を生み出せない人は、「役立たず」として追いやられます。

だけどもし、「お金が一番大事」というこれまでの「見方」を、

「つくる喜びが一番大事」という新しい「見方」に変えたら、どうなるでしょう?

たとえば、「失敗」は「つくる喜び」の欠かせないスパイスになります。

「役立たず」はまだ「つくる力」を活かしきれていないだけの伸びしろになります。

わたしたちが、ただ見方を変えさえすれば、

目の前の世界は、ガラリとその姿を変えるはずです。

この地球に暮らすだれもが、「つくる喜び」を安心して楽しめる社会。

それを実現するのに十分な食料とエネルギーをつくり出す知恵を、人類はすでに持っています。

なのに、どうしてそうならないのでしょう?

それは、システムが「物語」を操作しているからではないでしょうか。

特に、「この世界は不足し、奪い合うしかない」とする物語。

その結果、人と人の信頼関係は分断され、ますます不安が拡大。

不安定な自然よりも、機械的だけど安定したシステムに依存するようになります。

システムは、さまざまなメディアを通じて、

刷り込む物語を操作することで、わたしたちを支配しているのです。

それらも、先人たちが「大切な人に幸せになってほしい」と願いながらつくった仕組みでした。

とくに資本主義の働きによって、一部の人に巨大な富が集中し、彼らが労働から解放され、

「つくる」に熱中できたことで、人類の文明は飛躍的に発展してきました。

その結果もたらされたエネルギー革命によって、人類は凍えることがなくなり、

農業革命によって、十分な食料をつくりだせるようになりました。

ほんの100年前とくらべても、人類は劇的に豊かになりました。

にもかかわらず、わたしたちの「ものの見方」は、

いまだに「不足し、奪い合うしかない世界」を前提としたまま。

だからこそ、わたしたちは「溢れるほど豊かで、つくるを楽しむための世界」という

新しい見方で、新しい物語を紡いでいきたいのです。

これまで「百姓」は、「不足し、奪い合うしかない世界」で弱者として扱われてきました。

しかし、「溢れるほど豊かで、つくるを楽しむための世界」という見方に変えると、

自らの手で衣食住をつくり出せる「百姓」は、「創造のマエストロ」へと変わります。

新しい時代の「百姓」というスタイルは、

生きるために仕方なく選ぶものではなく、

「つくる」が楽しいから選ぶものになります。

そんな新時代の百姓たちは、

生かされているという感謝とともに、雄大な自然との調和を楽しみます。

最先端のテクノロジーも、まるでナイフのように学び、扱おうとします。

先人が探究してきた科学や芸術、その最先端の問いも面白がって探究します。

巨大で複雑な社会システムも、まるでゲームのように遊び倒します。

新しい時代の「百姓」という生き方、

それは「つくる喜び」に満ち溢れた、未来の生き方です。

新時代の百姓は、分け合うことで、「喜び」が大きくなることを知っています。

だから、バンドを組んだり、稲を育てたり、祭りを興したり。

誰かとともに「つくる」営みを大切にします。

また、彼らは独占に興味がありません。

なぜなら、必要なものは、自分の手でつくり出せるから。

そんな新時代の百姓の前では、現在の私有財産を前提にした資本主義も生まれ変わります。

能力主義の教育システムや、国民国家という統治のシステムすら、その役目を終えるのです。

絵空事でしょうか? いいえ、違います。

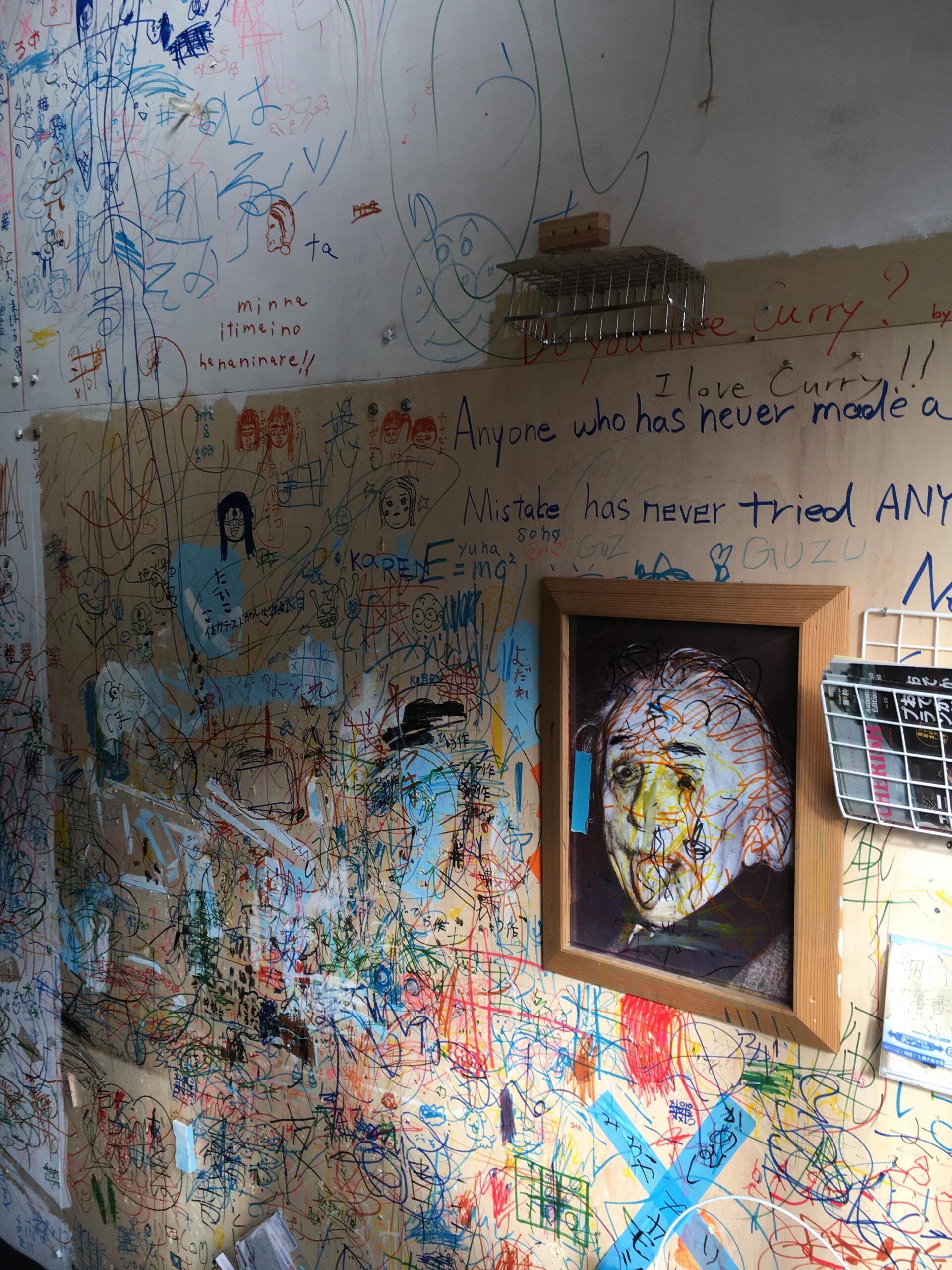

山奥の田んぼで、リノベされた喫茶店で、アーティストのアトリエで、起業家のラボで。

この地球に生まれるだれもが「つくる喜び」に満たされた日々を送る。

新百姓大學<アルファ版>づくりをはじめます。

■新百姓大學とは?

一人ひとりの特性や個性を矯正するのではなく、

最先端のテクノロジーや社会システムを活用することでその活かし方を見出し、

自らの環世界を自らの手でつくることを夢中になって楽しむための知恵・技・信頼関係を

試行錯誤と切磋琢磨のプロセスを通じて醸していく遊び=学びの仕組みを、

全国各地の過疎自治体やものづくり企業さま、大企業CSR部門、財団法人さまなどと連携しながらつくるプロジェクトです。

■参加対象

カネをもっとも大切にするCapitalismの価値観ではなく、つくる喜びをもっとも大切にするCreativitismの価値観で生きていきたい人

■特徴

これまでの学校と、新百姓がつくる「学校」の違い

1. 教える側と教えられる側が固定している → 全員探究者。互いに教え、教わり、ともに試す

2. 求められている答えを出す能力を磨く → 自ら問い、試しながら成長するコツを身につける

3. 学校や会社が能力を測る → 自らが自分の理想と現実のギャップを把握し、実現までの階段を考える

4. 学歴などの社会的な評価を得る → 自らの手で自らの環世界を楽しみながらつくる知恵と技を身につける

5.「社会」が求める「社会人」を育てる → 自らの特性を活かし、自律と冒険のために、自分が学びたいことを探究する

■反転する価値観

・失敗 =「過ち」から「挑戦の証」へ

・非常識=「社会不適合」から「革新の素養」へ

・不登校=「落ちこぼれ」から「主体的な者」へ

・過疎化=「地方の破綻」から「創造の余白の拡張」へ

・祭り =「面倒な義務」から「共創の苗床」へ

・子ども=「未熟な存在」から「夢中のお手本」へ

・家事 =「価値ない仕事」から「探究の舞台」へ

・無駄 =「省くべきもの」から「革新の素材」へ

■めざす未来像

場 所 | 全国各地の過疎自治体や探究者の現場をキャンパスとする

教 授 | 起業家、芸術家、職人、百姓など、新百姓編集部が信頼する全国各地の探究者たち

学 部 | ①【基礎:見方を変える学部】

CapitalismではなくCreativitismという新しい見方で、働き方、暮らし方、学び方を見つめなおす

②【自律:つくる知恵と技を身につける学部】

自らの環世界を自らの手でつくるための99の知恵と技を身につける

大学院 | 自他のつくる喜びを解き放つような、問いと余白に満ちた事業をつくる

サークル| あいら部っ!:世代や場所、分野を超えて、互いの大好きで繋がり楽しむ機会

学園祭 | 【ひるの部:新百姓いちば】自らつくった作品を持ち寄り、FIATを媒介とせずに互いの「物語」を交換する物々交換市場

【よるの部:新百姓収穫祭】食事も音楽も踊りも篝火も全部その場で手づくりする、ただ感謝を表現し合う場

学生手帳| 『新百姓宣言』:ふとした瞬間、原点を思い出す

■アルファ版でやりたいこと

まずは学部①基礎「見方を変える学部」を開始します。

■日時:週1回開催

■場所:原則オンライン(オフライン開催時は各講座の開催地にて)

■主宰:一般社団法人新百姓

■協力:ている舎株式会社

■2025年に開催したい企画:

①『新百姓宣言』やYABABONの読書会

②互いの働き方・暮らし方の悩みを共有し、ともにその楽しみ方を考える相互メンタリング

③互いの「大好きっ!」でつながるサークル活動「あいら部っ!」

④CapitalismからCreativitismへ、働き方を変えるゼミ(4ヶ月全8回)

⑤CapitalismからCreativitismへ、おカネの見方を変えてるゼミ(4ヶ月全8回)

⑥CapitalismからCreativitismへ、田舎暮らしをもっと面白がるゼミ(4ヶ月全8回)

⑦CapitalismからCreativitismへ、不登校はチャンスに変えたい親ゼミ(6ヶ月全12回)

⑧独身の『新百姓』読者限定オンラインあいのり(6ヶ月全12回)

⑨独立系書店を創業したい人向け相互扶助コミュニティ形成型アクセラレーション・プログラム(6ヶ月全12回)

また、学部②「知恵と技を身につける学部」の試験実施もしたいと考えています。

<検討中の企画>

・稲作ゼミ:田植え、草刈り、稲刈り、釜炊きまでの1年の稲作プロセスを、各1泊3日で実践しながら学ぶ

・狩猟ゼミ:イノシシやシカの罠猟の仕掛け、止めさし、解体のプロセスを実体験

・火起こし&水確保キャンプ:持ってきて良いのはナイフ一本のみ!火と水を自分たちで確保する、過酷でも楽しい1泊2日

・糸織ゼミ:綿花の種まき、収穫、糸繰り、織、染色のプロセスを実体験

・小屋づくりゼミ:1畳という人間にとって最小単位の住まいを、基礎、床、柱、壁、屋根まで自分でつくる

・田舎は創造の余白に溢れた楽園!新百姓編集部が厳選してオススメする、探究者がいる自治体へ。新百姓的、全国移住体験ツアー

・新百姓的「音を楽しむ」ライブ:初めての楽器でひたすら「聖者の行進」を演奏しながら、目的地まで行進!

■連携自治体

企業募集

「新百姓大學」の企画開催に協力・連携いただける自治体・企業・団体さまを募集しています。

たとえば、

1. 過疎地域を「つくる余白の溢れる楽園」と再定義することで、移住者やニ拠点居住者を増やしたい自治体さま

2. つくる喜びを最も大切にする方々にこそ、自社の製品やサービスを愛用してほしい企業さま

3. 価値観を共有できる他地域の団体と連携することで、自社のプログラムの価値を高めたい団体さま

4. 人間の創造性が解き放たれた未来づくりに貢献したいと考えている大企業CSR部門さま

など、連携の可能性を模索させていただける方は、

宛先:hello@paradigmshifter.net

件名:新百姓大學 連携相談

にて、ご連絡をお願いいたします。